【Unite 2019レポート】芸者東京が語る、グローバルでヒットするハイパーカジュアルゲームの作り方

著者:シェループ

東京、台場の「グランドニッコー東京」で9月25、26日の二日間に渡って開催された「Unite Tokyo 2019」。その2日目に実施されたセッション、「データよりも面白さ? 芸者東京に学ぶ!グローバルでヒットするハイパーカジュアルゲームの作り方」のレポートをお伝えいたします。

本セッションでは「Snowball.io」と言ったハイパーカジュアルゲームのヒット作で知られる芸者東京株式会社CEO・田中泰生氏が登壇。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社・中村優一氏の進行と共に講演が実施されました。

まず最初に芸者東京について。同社は2008年に設立し、元々はソーシャルゲーム開発などを行っていました。しかし、大きな失敗を経験。その後、紆余曲折あって2018年の2月、ハイパーカジュアルゲーム開発の会社としてリスタートアップしました。

ハイパーカジュアルゲームを作り始めたきっかけ

田中氏いわく、国内向けスマートフォンゲームの開発費高騰で、1プロジェクトで10億円以上失うことに「これはもうダメだな」と感じたのがきっかけとのこと。

ある日、朦朧としながらスマートフォンを眺めていたところ、「Dune!」という1億もダウンロードされているハイパーカジュアルゲームを発見。「これならすぐ作れそう!」という安易な気持ちから、開発を始めたようです。

そして、「Dune!」っぽいゲームを作ってリリースしましたが、テストしたところ全く成果が上がらず……。ただ、ハイパーカジュアルゲームは沢山作って、沢山テストしてヒット作を出すのがセオリーと言われているため、最初はその頃いた社員たちと共に「週に一本作ろうぜ」という気持ちでリリースを繰り返しました。

しかし、作り続けるにつれて、何を重要視しなければならないのかが見えてくるようになり、当てずっぽうでは上手く行かない、質も大事だなという意識を持つようになります。ですが、それにこだわり過ぎるとスキルが落ち、本数も減ってしまう。ゆえに質と量の両立を考えながら、開発に取り組むようになっていきました。

2019年現在はゲームの合計本数が100近くにも及び、毎月5タイトルを基本に、質も量も意識したゲームを作ることを徹底。

結果、ヒット作も出てくるようになりました。

続いて話題は「芸者東京が考える ハイパーカジュアルゲーム ヒットの秘策とは?」となりましたが、田中氏はまだ3本しか当ててないから、僕が教えて欲しいと一言。それを前置きしつつ、ヒットするゲームについての考えと例を述べました。

1つに「ゲームとして上達を感じさせるもの」。

やってみて簡単にできるのも大事ですが、それだけでは単調で飽きられてしまいます。単純だけど、長く続けると上達が感じられるもの。

田中氏が例に挙げた「皿回し」のように、やるのは簡単だが、長く回し続けるのには技術が必要とされるような、そんなエッセンスが盛り込まれたものはヒットしやすいと語られました。

2つに「無限プチプチ系」。ひたすら潰し続けるように、意味はないのだけどずっと気持ちよさが続く。そんなゲームもヒットするゲームの例になっていると話されました。現時点で芸者東京からはそのようなゲームは出てきていませんが、近い内に良い感じのものが出てくるかも……と、興味深いコメントが田中氏よりありました。

芸者東京は、それらを踏まえて制作の際、何を大事しているのか。

田中氏は「伝わる」と「魅せる」の二つを挙げました。

派手に見せたいのなら、演出をキャッチーにすれば十分です。しかし、いくら派手にして、もの凄い遊び方をお披露目したとしても、どう遊ぶのかが伝わらなければ本末転倒です。「皿回し」のように遊び方を先に伝え、理解させた上で魅せることを突き詰める。それを意識しながら作るのが重要だと、続けて語られました。

また、ハイパーカジュアルゲームはユーザー継続率、コストなどのデータに基づく「データ・ドリブン」の開発が基本とされます。しかし、田中氏は面白さを考えるのは人間の仕事であって、面白さが伝わっているか、見せられるためにデータを使うのが重要とコメント。

芸者東京では、面白いアイディアをゲーム化し、テストで継続率などをチェックし、面白さと魅せることが伝わっているかを確認するのを徹底しているとのことです。田中氏はこの流れを「真のデータ・ドリブン」と仰られました。

なぜヒットしたのか、その仕掛け、取り組み

芸者東京が取り組んだ施策が紹介されました。

1.動画映えを意識したゲーム作り

ゲームの内容に思わず笑ってしまう場面を導入することです。例として紹介された「Traffic Run!」は、車の流れに合流する要素が人気の火種になりました。ちなみに当初は直線に進むだけの内容で、反応もイマイチだったとのこと。数ヵ月寝かせ、合流を導入した結果、7000万近いダウンロードを記録するほどの人気が出たようです。

2.子供心をくすぐる

「Dinosaur Rampage」の恐竜になって逃げ回る人間を食いまくったり、建物を破壊する分かりやすさ、恐竜に象徴される子供心を刺激する要素があれば、多くの人に楽しんでもらえるゲームになると語られました。

3.アフォーダンス(affordance)

スライドには「ドアノブ」、「ピコピコハンマー」が表示されましたが、いずれも一瞬で使い方が頭の中に浮かびます。要は説明がなくても、何をすればいいかが分かります。

先の「Traffic Run!」なら、車がぶつからないようにする、「Dinosaur Rampage」なら恐竜で逃げ惑う人を襲えばいいなど、生態心理学の基底概念を用いることが重要だと語られました。

そんなアフォーダンスを意識したゲームの例として、中村氏から「Train Taxi」、「Perfect Slices」、「Jelly Shift」の3タイトルが動画を交えて紹介されました。

いずれもベラルーシの「SayGames」が制作したハイパーカジュアルゲームです。田中氏もプレイ済みで、凄い方々で世界で一番尊敬していると話されていました。直接お会いしたこともある模様。その時に想像とは違う感じの二人組が出てきて、ビックリしたとの思い出も語られていました。

そして話題は「開発について」へ。

芸者東京の開発への取り組み

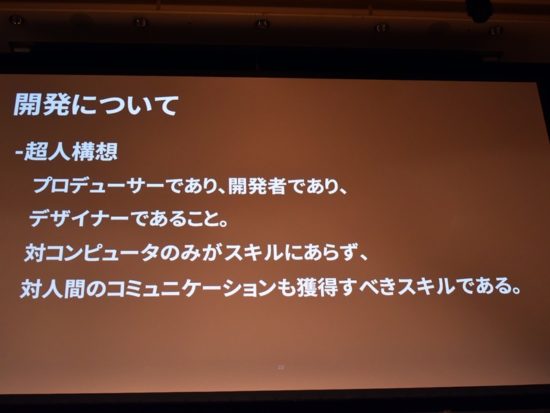

最初に挙げたのが「超人構想」。

昨今、「Unity」に象徴されるエンジンなどの台頭、AIの進化により、ゲーム制作はどんどん楽になってきています。

しかし、核である「面白さ」については人間が考えなければなりません。専門職でなくても色んなことへ関われるようになり、人間が面白いものをどんどん作ることへフォーカスしなければならなくなってきています。ゆえに人間が何を面白がり、驚き、悔しがるのか、そんなコミュニケーションスキルの獲得をしなければならない。

そのためにスタッフ全員がプロデューサーであり、開発者でデザイナーでもあることを大事にしていると語られました。また、次世代のクリエイターはヒューマンインターフェースに強い人のことを指すようになるかもしれないともコメントされました。

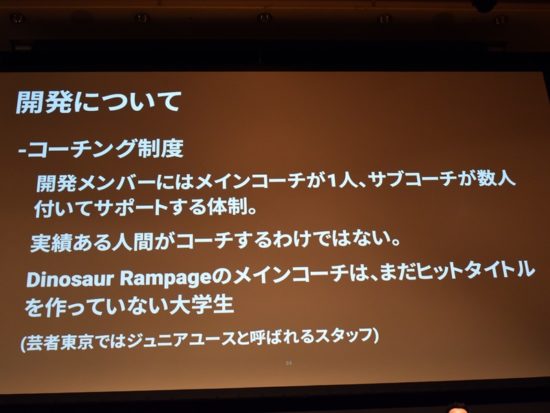

続いて「コーチング制度」。スタッフの中にメインコーチを1人、サブコーチを数人付け、サポートする体制でゲーム制作に当たっていることが紹介されました。しかも「Dinosaur Rampage」の場合、メインコーチはゲーム制作の実績も何もない、大学生の「ジュニアユース」と呼ばれるスタッフだったとのことです。

何故、そのようなアサインを行ったのかは客観性を保つこと。そして、ゲーム制作の難しさから。「いくら実績があっても連続してヒットを出す人はほとんどいない」ということで、上下なく忌憚なく意見を出し合うようにして、いいものを作り上げるため、このような施策を取っているとのことです。

https://www.youtube.com/watch?v=QJSZjVY50aQ

モデルは「ピクサー」で、実際に作品のメイキング映像では、集団で互いに意見をぶつけ合う様子が紹介されています。それもあって、同社はデビュー作「トイストーリー」以降、何一つ外したものがありません。そんな才能ある人間が忌憚なくぶつかり合う文化を作っていきたいと、田中氏は仰られました。

文化に関しては、挑戦と失敗の奨励についても。

「Minecraft」を例に出し、大半のプレイヤーは失敗を意識せず、作っては壊し、壊しては作りを繰り返しながら遊ぶ傾向があります。

それに倣って、上手くいかなくてもやり直したり、失敗したとしても時間を置いてみて、後から思いついたアイディアを足すのを大事にしていると話されました。田中氏はこれを熟成と表現し、実際に時間を置いて1つアイディアを投入した結果、化けた例があったので、積極的に作っては実践してみるのを奨励しているとのことです。

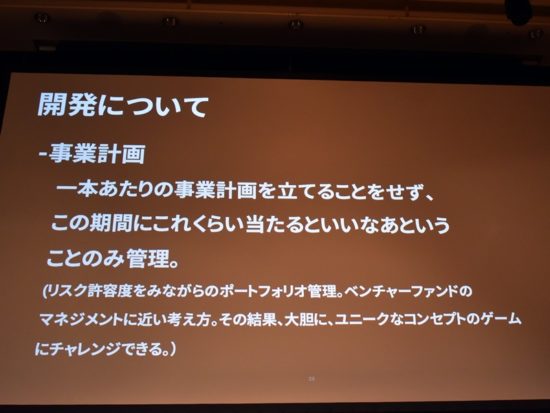

その関連で1タイトルごとの事業計画も立てず、この期間にこれぐらい当たるといいなということに集中して管理。結果、躊躇なくリスクを取っては個性的なゲームを作ることに挑戦できる環境を実現しているようです。

また、成功したスタッフにボーナスを提供することへも強調しないことを徹底しているようです。それを出したりすれば社内で競争が始まり、空気がギスギスしかねないので、忌憚なく意見を出し合える環境にするため配慮していると話されました。

さらに評価する際にも、いいか悪いかはお客さんに判断してもらうため、データを使うようにしているとのこと。

いわゆるゲーム哲学的な不毛な論争を無くすためで、結果的に社内では継続率の予測と言った会話が交わされる文化が作られつつあるようです。ちなみにそれらの予測が当たれば、田中氏から昼食代が浮くレベルのお小遣いが貰えるとか。

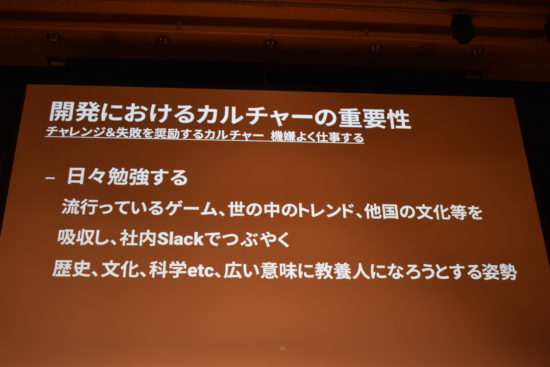

そのほか、日々勉強することについても紹介されました。

流行っているゲーム、世の中のトレンドなど、自分たちはヒット構造の中で生きているからこそ、貪欲に吸収していかなければならない。

エンジニアだから工学系を中心に勉強するとかではなく、広い分野で歴史や認知科学などを学んで、アイディアの選択肢を増やしていく。それを社内のスタッフの前で言っていて、これから根付かせていきたい展望を語られていました。

中村氏からも、世の中に無駄な知識はなく、どんな知識がいつ活かされるか分からないと共感のコメントがあり、その重要性が問われた形でした。

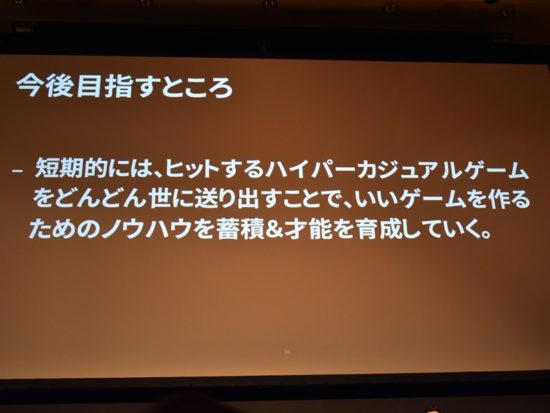

最後のトピックとして、芸者東京が目指す今後について。田中氏はゼロから面白いゲームを作れるタレント集団を作っていきたいと語られました。

ゲームの文化が根付いて30年以上が経過し、昨今はゼロからゲームを作る人が少なくなりつつあります。必ず、何かしら土台となるものがあって、そこに独自のアイディアを盛り込むのが定番です。その流れをリセットし、それこそファミリーコンピュータが誕生して間もない30年前のように、ゼロから新しいものを生み出していくようにしたい。そしていずれは、電車内でゲームを遊ぶ人を見て、3つに1つは芸者東京が関わっているものがあるようにしていきたいと、展望を語られました。

また、開発ワークショップ、社内外の才能あるクリエイターが世界で活躍できるよう、パブリッシングにも取り組んでいきたいことも語られました。

世界とネットを介してグローバルに繋がった今だからこそ、日本の面白いアイディアを発信していきたい。中村氏もUnityとしても支援できることがあるので、頑張っていきたいと語られました。

そして田中氏は

「ハイパーカジュアルゲームというものには、ゲーム開発の基本が詰まっているので、作っている人はぜひ、リリースしてみて欲しいし、これから作りたい人も積極的に挑戦いただきたい。共に世界で遊ばれるゲームを作りながら、日本のゲームプレゼンスを上げていきましょう」

と聴講者に呼びかけ、セッションは締めくくられました。

著者:シェループ

著者:シェループ